なぜ、本を読むのか? Why do we need to read books

なぜ、本を読むのか?本書『読書人カレッジ2022』の執筆者の一人である明石健五は、それを「考えるため」であると言います。

ある未知のものに出会ったとき、そこに驚きと感動が生まれる。そうして、初めて自分なりに思考することができ、それを人に伝えることができるようにもなる。

そういう過程を生きられる人のことを、「知性ある人」というのではないか。では、「知性」を自らのものにするためにはどうすればいいのか。繰り返しになりますが、「読み」「考え」「書く」ことを通してしか感得できないのではないか。

新しい出来事や局面に出会い、答えのない問題を考えることで鍛えられていくものが、確かにある。そういう問題は、すぐれた本の中にいくつも見つけることができます。

繰り返し考えることによって、自分の思考を鍛えていく。それによって、今の世の中をサバイブする能力が鍛えられると言っても、過言ではありません。

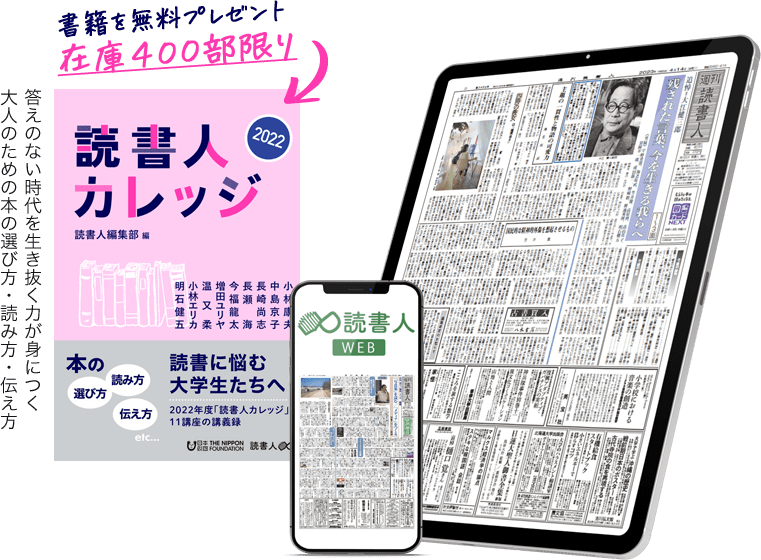

『読書人カレッジ2022』

P271より引用

答えのない時代を生き抜く力

新型コロナウィルス感染、ウクライナ戦争、度重なる大規模な自然災害など、まさに世の中は混迷を極めていますが、人類はこれから未曾有の変動を経験することになるでしょう。

これまでに作られた常識、価値観、枠組みが通用しなくなり、全てを一から作り直す必要が出てくるかもしれません。

そんな答えのない時代に必要なのは、自らの頭で考え判断し行動する力ですが、その力を授けてくれるのが読書です。

本は情報を得るためだけに読むものでもなければ、何か答えを見つけるためだけに読むものでもありません。そんなことはインターネットで検索すればすぐに出てきます。

読書が100倍

おもしろくなる方法

本を読むということは、それに触発されて思考することです。そして、思考したことを言葉にして人に伝える。それを繰り返すことではじめて思考力は鍛えられます。

では、そのためにはどんな本を選べばいいのか?どんな読み方をすればいいのか?どのように伝えればいいのか?そして、それをどうやって自分の日常や人生に生かすことができるのか?

本書では、作家、小説家、漫画家、脚本家、編集者、ジャーナリストなど、各界の第一線で活躍する著名人たちが、大人のための本の選び方、読み方、伝え方などについて独自の視点で解説しています。

本書を読むことで読書が100倍楽しくなるのはもちろん、答えのない時代を生き抜くためのヒントを手に入れることができるでしょう。

『読書人カレッジ2022』

目次・章立て

Contents / Chapter

- 君自身の読書のために ーー 世界を読むための知の実践について・・・小林康夫

- ことばを得る読書・・・中島京子

- 知識やアイデアの引き出しを作る・・・長崎尚志

- 本を読んで現実を歩こう ーー「読む」と「プロジェクション」・・・長瀬海

- 森を読む、木を読む、本を読む ーー 石牟礼道子『常世の樹』への旅・・・今福龍太

- 変わりゆく境界線に生きる人々・・・増田ユリヤ

- 書物は世界への入り口・・・温又柔

- かくこと・つくることがもつ力・・・小林エリカ

- 世界のニュース現場を読み解く・・・増田ユリヤ

- フィロゾファーが、突然、空からおりてくる!・・・小林康夫

なぜ、この本を無料で プレゼントするのか?

『読書人カレッジ2022』は書店にて通常価格2,420円(税込)で販売していますが、この本をあなたに無料でプレゼントします。

なぜ、無料でプレゼントするのか?理由は2つ。一つは、本を読む人をもっと増やしたいから。

もう一つは、あなたに『週刊読書人WEB』を30日間無料で試していただきたいからです。

『週刊読書人WEB』とは?

『週刊読書人』は1958年に発刊。創刊65周年を迎えた伝統ある書評新聞です。

哲学から純文学、サブカルチャーまで、あらゆるジャンルで専門家による質の高い書評が読めるだけでなく、文芸界のニュース報道や、文化人たちの評論も掲載しています。

『週刊読書人』は毎週金曜日に発行。紙面での発行の他、電子版である『週刊読書人WEB』がありますが、この度、電子版を大幅にリニューアル。

より充実したコンテンツをお楽しみいただけるようになりました。

『週刊読書人WEB』

サービス内容

Service

-

WEB版紙面

WEB版紙面『週刊読書人WEB』では専用の会員サイトに毎週最新記事がアップデートされます。

-

1・2面

特 集

一般紙では取り上げない注目すべき著者や思想家、美術家を取り上げています。

-

3面

連 載

横尾忠則氏や安倍夜郎氏など、様々な文化人による連載や対談を掲載しています。

-

4〜6面

書 評

学術・思想、文学・芸術、読物・文化など、多彩なジャンルで毎号12点の書評を掲載しています。

-

7〜8面

受賞情報、書店・出版社情報

文学賞の詳細レポートや書店・出版社のイベント情報などを掲載しています。

-

-

セミナー・イベント動画

セミナー・イベント動画『読書人WEB』では、紙面の他にも、様々な文化人を呼んで対談イベントやセミナーを行っていますが、その収録ビデオもご覧いただけます。

-

谷口功一×玉袋筋太郎×

飯田泰之トークイベント -

中村邦生×小池昌代

トークイベント -

田中秀臣×片岡剛士

トークイベント

-

『週刊読書人WEB』が選ばれる3つの理由

-

① 日本一の書評掲載点数

年間約700点の書評を掲載しており、他の一般雑誌を圧倒する情報量を誇っています。

また、書評・記事・広告等すべてを合わせると、年間約2万冊の本を取り上げています。 -

② 質の高い書評記事

『週刊読書人』の書評は単なる「ブックレビュー」とは異なり、大学教授や専門家などが執筆したより論文に近いようなものであり、その的確できめ細かな内容から、学者や研究者はもちろん、全国の図書館や書店員からも高い評価を受けています。

-

③ 優れた本の選定

本のプロフェッショナルである編集員たちが、一般雑誌では取り上げられないような専門書などにスポットライトを当て、紹介するように努めています。年間8万冊もの新刊書が出版される中、より質の高い、優れた本を見つけるノウハウが読書人にはあります。

まずは30日間”無料で”

お試しください

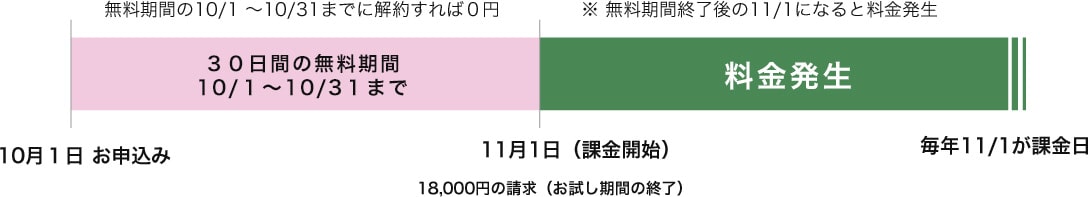

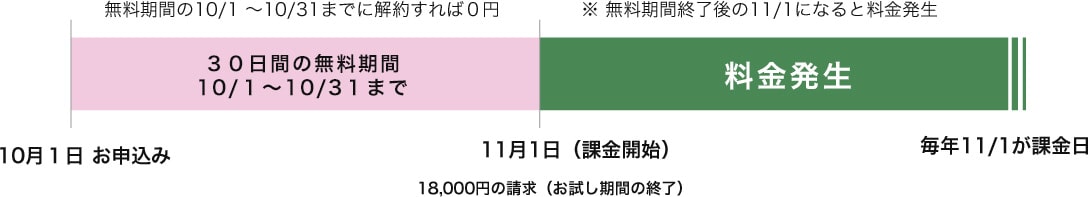

『週刊読書人WEB』は年間購読料18,000円(税込)ですが、お申し込みから30日間は無料で視聴できます。

まずは『週刊読書人WEB』があなたのお役に立てるか実際に試してみてください。もし気に入れば、お申し込みから30日後に年間購読料がクレジットカードに課金。その後1年間『週刊読書人WEB』のコンテンツが毎週配信されます。

気に入らなければお申し込みから30日以内にキャンセルのメールをサポートセンターにお送りください。すぐにコンテンツ配信をストップ。料金は一切かかりませんので安心してお申込みください。

*年間購読開始後の途中解約はできませんのでご注意ください。

*年間購読開始後の途中解約(年間)はできませんのでご注意ください。

さらに、今なら2つの特典を

無料プレゼント!!

-

特典1『読書人カレッジ2022』(書籍)

作家、小説家、漫画家、脚本家、編集者、ジャーナリストなど、各界の第一線で活躍する著名人たちが、大人のための本の選び方、読み方、伝え方などについて独自の視点で解説。

本書を読むことで読書が100倍楽しくなるのはもちろん、答えのない時代を生き抜くためのヒントを手に入れることができるでしょう。『読書人カレッジ2022』の無料プレゼントは在庫限りとなっていますので、興味がある方は在庫がなくなる前にお申し込みください。

-

特典2『週刊読書人』復刻版ベストセレクション

『週刊読書人』は創刊65周年を迎えますが、その間、三島由紀夫や岡本太郎、寺山修司など、文学界や芸術界にその名を残す作家や芸術家たちへもリアルタイムで取材や対談を行ってきました。

そんな時代を彩る合計13点もの貴重な記事をPDF版のベストセレクションとして復刻。これらの記事を読むことで、当時の彼らの思想や姿がリアルに浮かび上がってくるでしょう。

| 著者/人物 | タイトル/内容 |

|---|---|

| 三島由紀夫 | 「緊急特集 作家・三島由紀夫の死」「特集 三島事件1週間後の時点で」など3点 |

| 岡本太郎 | 「にっぽん診断 昨日今日明日」「現在の前衛とは何か」など3点 |

| 寺山修司 | 「追悼 寺山修司」「対談 土着と家系と聖性と」など1点 |

| 五木寛之 | 「”白夜の季節”の思想と行動」「漂流そして我らの内なる日本人」など3点 |

| 澁澤龍彦 | 「エロチシズム・死・逆ユートピア」「現代悪書論」など3点 |

まずは30日間”無料で”

お試しください

『週刊読書人WEB』は年間購読料18,000円(税込)ですが、お申し込みから30日間は無料で視聴できます。

まずは『週刊読書人WEB』があなたのお役に立てるか実際に試してみてください。もし気に入れば、お申し込みから30日後に年間購読料がクレジットカードに課金。その後1年間『週刊読書人WEB』のコンテンツが毎週配信されます。

気に入らなければお申し込みから30日以内にキャンセルのメールをサポートセンターにお送りください。すぐにコンテンツ配信をストップ。料金は一切かかりませんので安心してお申込みください。

*年間購読開始後の途中解約はできませんのでご注意ください。

*年間購読開始後の途中解約(年間)はできませんのでご注意ください。

よくある質問 FAQ

-

Q

「読書人」の読み方を教えてください

-

A:「どくしょじん」です。

-

Q

年間購読では、新聞は何回発行されますか?

-

A:年末年始とGWを除き、年間50回発行予定です。

-

Q

紙面を購読した場合、毎週何曜日に新聞が届きますか?

-

A:毎週金曜日ごろお手元に届く予定です。毎週水曜日に第三種郵便にて発送しております。第三種郵便のため通常の郵便物よりお手元に届くまでに時間がかかる場合がございます。

-

Q

すでに購読しているのですが、こちらのキャンペーンは適用されませんか?

-

A:申し訳ございません。新規登録のお客様対象とさせていただきます。

-

Q

大学や学校の公費で購読することは可能ですか?

-

A:可能です。必要書類(見積書、請求書、納品書、領収書等)を別途発行させていただきます。

-

Q

どんな本の情報が取り上げられますか?

-

A:『週刊読書人』では、主に哲学、人文、思想、学術、美術、小説などの新刊、近刊本の情報をお届けしております。本の執筆者へのインタビューだけでなく、有識者たちによる対談など、本そのものだけでなく、バックグラウンドを含めた情報を提供することを心掛けております。

-

Q

読み切れるか心配です。

-

A:一般的なメディアでは取り上げられないようなコアな本の情報を提供させていただいておりますので、正直に申し上げますと、「1週間では読み切れない」というご意見も頂戴しております。ですが、『週刊読書人』は創刊以来、8頁の構成を変更しておらず、今後もその予定はございません。その理由は、創刊以来保ってきた情報の「質」と「量」を落としたくないからです。

読者の皆様が、この8頁のどこかから、小さな感動、発見を見つけてくださることを信じて、編集部一同、様々なジャンルの本の話題を毎週集めています。隅々から隅までお読みいただかなくても大丈夫ですので、まずは、「お試し購読」をご利用ください。 -

Q

お支払い方法について教えてください。クレジットカードでの決済は出来ますか?

-

A:本サービスは銀行振込とクレジットカード決済でのお支払いが可能です。但し一部の海外発行クレジットやデビットカードなどはご利用出来ない場合もありますので、ご了承ください。

-

Q

WEB版は申し込んだらすぐに視聴可能でしょうか?

-

A:お申し込み後、即日〜2営業日内に会員サイトログイン方法のご案内メールをお送り致します。ご案内メール内のログイン方法よりログインの上ご利用ください。

-

Q

スマートフォンで見ることは出来ますか?

-

A:可能です。パソコン・スマートフォン・タブレットにてご視聴可能です。

但し、ご使用されるイタンターネット環境・デバイス(ご使用年数によって)によっては動画視聴がスムーズにご視聴頂けない場合もありますのでご了承ください。なお、同一アカウントで複数機器からの同時視聴はできません。 -

Q

利用料金は毎月かかるのでしょうか?

-

A:サービスは年額継続課金のプランですので、年毎のお支払いが必要となっております。例えば、8月2日の申込の場合、8月2日は初回0円のため請求なく、9月1日に18,000円の請求(お試し期間の終了)となり、その後は、毎年9月1日が課金日となります。

-

Q

領収書は発行していただけますか?

-

A:請求書および領収書はご予約(=お支払い)完了後に会員様マイページよりダウンロードください。なお、宛名無しの領収書はシステム上不可となっております。

-

Q

返金保障はありますか?

-

A:お申込み後の返金及びキャンセル、途中解約は出来ません。お申込みを決定される前に、内容をしっかりとお確かめの上、ご理解の上でお申し込みください。

-

Q

途中解約は可能ですか?

-

A:お申し込みから12ヶ月間は解約することはできません。

-

Q

12ヶ月間解約不可とありますが、12ヶ月間経過後は自動で解約されますか?

-

A:自動で解約はされません。12ヶ月間経過後(12回目のお支払い完了後「キャンペーン期間中は12回お支払いの内、初回は無料」)に会員ID・ご登録名と合わせてメールにてご連絡いただく必要がございます。

-

Q

初月無料キャンペーンはいつまでやっておりますか?

-

A:現在未定となっております。予告なくキャンペーンは終了することもございます。

-

Q

知り合いと共同で見たいのですが問題ありませんか?

-

A:1アカウント=お一人様の契約とさせて頂いております。他者とのアカウント共有は禁止致しております。詳細は利用規約をご覧ください。

-

Q

会員登録メールが届きません

-

A:メールが届かない場合「迷惑メールフォルダ」をが確認いただくか、メールの振り分け設定等をご確認ください。