週刊読書人WEBとは? About Dokushojin WEB

『週刊読書人WEB』は、1958年以降の本の批評記事(=書評)を収録したオンラインデータベースです。

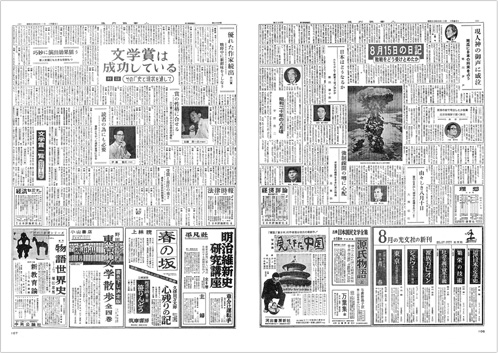

『週刊読書人』(毎週金曜日発売)は1958年に創刊した伝統ある<書評新聞>。

質の高い書評はもちろん、文学界のニュース、作家、美術家、映画監督たちのインタビューも多数掲載。

『週刊読書人WEB』が

確かな情報を提供できる理由

日本一の書評掲載点数

年間約700点の書評を掲載、他の媒体を圧倒する情報量

年間約700点の書評を掲載、他の媒体を圧倒する情報量 書評・記事・広告等すべてを合わせると、年間約2万冊の書籍を取り上げている

書評・記事・広告等すべてを合わせると、年間約2万冊の書籍を取り上げている

質が高く信頼のおける書評記事

大学教授、専門家、批評家が執筆した署名記事を掲載

大学教授、専門家、批評家が執筆した署名記事を掲載 国内外の年間600名以上の執筆者が寄稿。常に新たな執筆者の発掘に努めている

国内外の年間600名以上の執筆者が寄稿。常に新たな執筆者の発掘に努めている 偉人、文豪たちの過去の書評記事も収録

偉人、文豪たちの過去の書評記事も収録 学者や研究者だけではなく、全国の図書館や書店員からも高い評価を得ている

学者や研究者だけではなく、全国の図書館や書店員からも高い評価を得ている

優れた本の選定

書評対象となる本は、選書のプロである読書人編集部が1点ずつ編集会議を経て選定

書評対象となる本は、選書のプロである読書人編集部が1点ずつ編集会議を経て選定 一般雑誌では取り上げられないような専門書、優れた本にスポットライトを当て、積極的に紹介

一般雑誌では取り上げられないような専門書、優れた本にスポットライトを当て、積極的に紹介

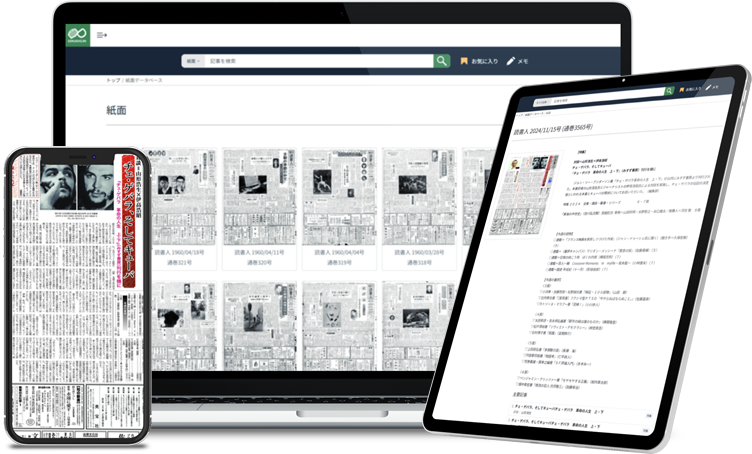

『週刊読書人WEB』の機能

-

1958年以降の『週刊読書人』すべてが検索・閲覧可能

1958年以降の『週刊読書人』すべてが検索・閲覧可能1958年以降、1年間に約50冊発行してきた『週刊読書人』。そのすべて(約3300号)が検索して閲覧できるようになりました。

また、有料会員のお客様は、毎週金曜日に発売される最新号もお読みいただけます。

年代、書籍名、評者名、作家名、、、気になるキーワードで検索。文壇の歴史を思う存分冒険しましょう!

-

マイページ機能でお気に入り記事をブックマーク

マイページ機能でお気に入り記事をブックマーク『週刊読書人WEB』は、操作性の高い新聞ビューワーに加え、「マイページ機能」も搭載。

お気に入り記事のブックマークや、気になる文章のマークアップなど、自分だけのオリジナルメモスペースを作ることができます。お気に入りの連載記事をブックマークすれば、カスタマイズされた自分だけの『MY読書人』が完成。

じっくり読みたかった記事を、いつでも、どこでも、好きな時間に読み返すことができます。

-

ダウンロード・切り抜き印刷に対応

ダウンロード・切り抜き印刷に対応お客様からご要望があった紙面データのダウンロード、印刷に対応。※ご使用は規約の範囲に限ります。

画面上だけではなく、紙で読みたい人にもおすすめです。さらに「切り抜き印刷・ダウンロード」機能も搭載し、スクラップブックの作成も簡単に。

-

ここでしか見られない『週刊読書人WEB』限定コンテンツ

ここでしか見られない『週刊読書人WEB』限定コンテンツ『週刊読書人』の紙面には掲載しきれないインタビューや対談も、『週刊読書人WEB』に完全版を収録。

また、『読書人』で開催されたイベントやセミナーのアーカイブ動画も見放題。予定が合わない、遠方で参加できないという方にも、本の街・神保町の空気をお届けします。

ほかでは見ることのできない、知ることのできない本の裏話、新しい発見が満載です!

\ 18,000円 /年 (税込)で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます/

今すぐ『週刊読書人WEB』に入会する機能と料金 Price

歴史的価値のある資料を、より多くの皆様にご利用いただきたく、データベース機能が追加されても、これまでと変わらない料金で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます。

| 機 能 | 詳 細 | 非会員 | 無料会員 | 有料会員 |

|---|---|---|---|---|

| 無 料 | 無 料 | 18,000円/ 年(税込) | ||

| メルマガ受信 | 毎週金曜日配信 | × | ● | ● |

| データベース検索 | 検索結果は表示されますが記事詳細は読めません | × | ● | ● |

| 定期購読(創刊号~最新号まで) | 契約日から1年間、創刊号から最新号まで購読可能 | × | × | ● |

| データダウンロード・印刷 | 切り抜き機能付きご使用は規約の範囲に限ります | × | × | ● |

| お気に入り記事ブックマーク | × | × | ● | |

| テキストのハイライト | テキスト情報が登録されている記事に限ります | × | × | ● |

| アーカイブ動画視聴 | 契約日以降に開催されたアーカイブ動画がすべて見放題 | × | × | ● |

*定期購読開始後の途中解約はできませんので

ご注意ください。

\ 18,000円 /年 (税込)で『週刊読書人WEB』をお楽しみいただけます/

今すぐ『週刊読書人WEB』に入会する無料会員登録で『週刊読書人WEB』を体験することができます。データベース検索を是非お試しください。

「週刊読書人」に関するご相談・お問い合せは専門フォームにてご連絡ください。